不是每段合作都有Happy Ending:Djokovic與Murray分道揚鑣

鉅城娛樂將帶你回顧這段由「高球場到澳網場邊」開始的教練故事,解構它的高光與低潮,並探討這段合作對Djokovic與Murray未來生涯的深層影響。當Andy Murray在2023年退休、轉身走入高爾夫球場,他大概沒料到,短短數週後就會接到來自老對手Novak Djokovic的訊息,邀請他重返網壇——以「教練」的身份。

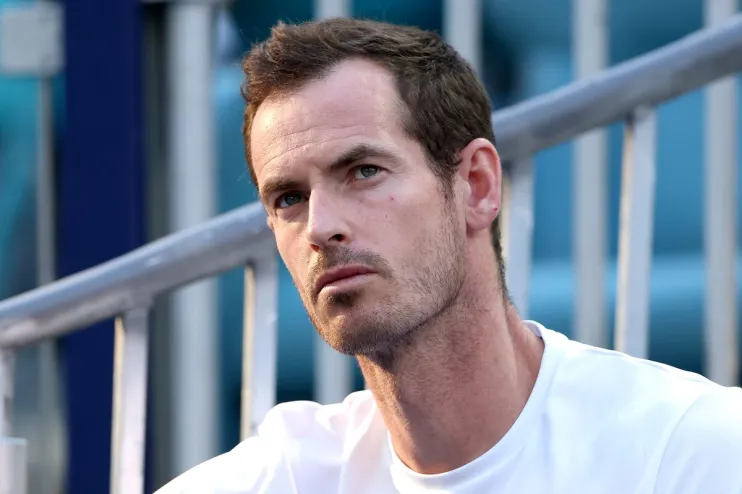

這段超級球星之間的短暫合作從一開始就話題十足:兩人過去曾在四大滿貫決賽正面交鋒,彼此既是對手也是見證彼此巔峰歲月的鏡子。而如今,Murray以幕後角色重新出現在Djokovic的比賽場邊,無論在澳洲、北美還是歐洲,每一次鏡頭掃到教練席,都是一種「平行時空交會」的感覺。

但Djokovic與Murray這段關係,終究還是止步於六個月。在法網前夕,雙方正式宣告分手,結束這場話題滿滿的合作實驗。問題是——為什麼會結束?是成績?是默契?還是只是時機不對?

從高球場到澳網:Murray為何會接下這份工作?

2024年年底,Andy Murray剛剛揮別場上的職業生涯。結束與網球的20年關係後,他做的第一件事,不是簽書會、不是轉戰球評席,而是:打高爾夫。對他來說,那是最合理的放鬆,一項讓膝蓋與髖關節都能喘息的運動,也是一種與壓力脫鉤的生活儀式。

然後,事情就在第17洞發生了。據Murray本人說,他正在球場上聊天時,有人隨口問他:「會不會想去當教練?」他當下的回應非常明確也非常英式:「Honestly, I can’t think of anything worse.」

沒想到,半小時後,他開車回家的路上,收到了來自 Novak Djokovic 的簡訊。

一通來自舊敵的邀請

這封訊息,是一個邀請:幫我備戰澳網,當我的教練。

對於任何人來說,這樣的邀請都近乎不可思議。兩人作為過去十幾年網壇的四大天王之一,曾在大滿貫決賽中四度交鋒(Djokovic贏了三次),彼此了解卻又始終保持距離。這不是一段自然親密的關係,而是更像同行高手間的「尊敬與界線並存」。

然而,Djokovic顯然已經到了需要新刺激的階段。2024賽季他表現起伏,加上年齡漸長、競爭者Alcaraz與Sinner崛起,他決定找一位了解這些新生代打法、又能提供心理與戰術建議的熟人。Murray,很明顯,就是這樣的人選。

為什麼答應?

Murray在接受邀請後,與家人討論、調整行程,最終決定接下這份任務。這背後的原因,並不只是情義相挺或好奇心,而是一種深藏內心的「求證與體驗」慾望。

「我始終想像自己未來可能會進入教練圈,只是沒想到這麼快。」

他在澳網期間坦言,自己對於戰術、心理與比賽節奏有極高的敏感度與理解能力,但也承認對於技術細節與選手身體週期的知識還需要學習。這是一場學習,也是一場測試。

從過去身為場上指揮官,轉為場邊觀察者,這對Murray來說,是一場真正的身份轉換。他說自己「一開始有點尷尬,也有點不習慣這麼多攝影機對著我」,但也發現,自己開始漸漸投入其中。

高光與錯拍:這段合作帶來過什麼改變?

從結果論來看,Andy Murray 和 Novak Djokovic 的教練合作並未達到令人驚豔的成績。但若把鏡頭拉回到賽場與更衣室,這段短暫關係其實留下了不少值得記住的瞬間——只是,它們夾雜著 希望與遺憾、默契與矛盾。

澳網的「初戀感」與戰術高光

2025年澳洲網球公開賽,Djokovic的表現起伏中帶有亮點,其中最引人注目的就是對戰 Carlos Alcaraz 的那場四盤勝利。

- 比賽中,Djokovic成功用變節奏、深角度打法壓制Alcaraz的正拍主動性

- 場上對於發球落點與反拍位移的判斷,明顯看得出來有Murray式的「切線戰術思維」

兩人賽後場上的擁抱,成為全場焦點。而Murray坐在教練席上略顯羞澀,似乎還在適應自己的新角色。

但正是在這個階段,這段合作展現了它可能產生的價值——Murray的實戰經驗與對對手的直覺,讓Djokovic獲得短暫優勢。

「我覺得那場對Alcaraz的比賽,是我能給予最多幫助的一次。」——Murray(賽後訪談)

錯拍從何開始?

但高光沒能維持太久。Djokovic在贏下Alcaraz後傷了腿,在與Zverev的準決賽中退賽。從那之後,他的表現逐漸失速:

- Indian Wells:首戰爆冷輸給世界第85的van de Zandschulp

- Monte Carlo、Madrid:分別輸給Tabilo與Arnaldi,都是世界排名30名以外的選手

- 紅土賽季:尚未贏下一場比賽,甚至沒拿下一盤

雖然不能把所有責任歸咎於教練團,但這段期間的表現,反映出整體備戰節奏與狀態調整出現斷層。而 Murray 雖在場邊給予情感支持,卻無法從技術層面介入太多。

化學反應的限度

合作初期,Murray坦承兩人雖然認識25年,但「其實不算熟」。在澳網時他說過,這段關係像是:

「就像剛開始約會的兩人,彼此觀察、了解、試探,看有沒有未來。」

這句話的溫和中,其實也道出了核心問題——沒有足夠時間建立真正的教練選手化學反應。尤其對一位已贏得24座大滿貫的巨頭來說,若短期內看不到改變,就很難繼續投入。

分手也有溫度:雙方為何選擇「互相放過」?

網壇的教練合作,有時像婚姻,也像合夥創業:要成功,不只是看戰績,更得看默契與心理節奏是否同步。而 Murray 與 Djokovic 的這段教練實驗,雖然最終草草收場,但過程中沒人翻臉、也沒人找藉口。從公開聲明到訪談語氣,都透露出一種——「謝謝你,但我們到這裡就好」的溫柔斷開。

公開語氣:溫和、感謝,但也隱含距離感

在宣布結束合作的聲明中,雙方都選擇了一種客氣卻不多加情緒的話術:

- Djokovic的說法是: 「感謝Andy這六個月來的陪伴與支持,我們加深了友誼,也收穫了很多。」

- Murray的回應則是: 「非常感謝Novak給我這個機會,也感謝他團隊的努力,祝他接下來一切順利。」

沒有細節、沒有評價,更沒有「我們以後還會一起合作」這種保留伏筆的語句。這反而讓人感受到一種溫柔而明確的結束。

默契式分手:時間到了,我們就散了

Murray在先前的訪談中早有預告:「這段合作是短期性質的,先從澳網開始,看情況再決定是否延續。」事實上,在澳網之後,他們確實延伸了合作到北美硬地與歐洲紅土。但隨著成績每況愈下、戰術碰撞減少,這段關係逐漸從主動轉為被動。兩人都是經驗極深的老將,對於「結果差不多定調」的關係,很清楚該如何體面地轉身離場。

外界觀察:比起鬧翻,更像是共識性的「到此為止」

來自英國與塞爾維亞的媒體普遍將這次分手形容為「意料之中」——並非因為誰做錯了什麼,而是:

- 雙方從未建立深層的情感連結

- 成績並未支撐長期合作

- Djokovic處於低谷、Murray也不想背負戰績壓力

有記者評論:「這段關係更像一場溫和的試婚——試過了,也很尊重彼此,但不適合就是不適合。」

Djokovic與Murray接下來會去哪?未來動向全面解析

這段短暫但矚目的合作結束後,外界不只關心「為什麼分手」,更想知道——接下來,他們會去哪裡?對於兩位都即將滿38歲的傳奇球星而言,2025年註定是分水嶺。一位是初登教練舞台的新手;另一位,是在歷史門檻邊緣搖擺的天王。

Djokovic:25冠之路,已進入「最後機會年」?

從技術角度來看,Djokovic仍然是紅土與草地上最難對付的對手之一。

但從現實來看——2025年可能是他衝擊第25座大滿貫的最後完整球季。

- 身體狀況:澳網後腿傷、紅土賽季未贏一盤

- 心態鬆動:馬德里賽後曾怒吼「F*** tennis」,也說出「我現在參賽只是想贏一兩場」

- 選賽策略轉變:跳過羅馬大師賽、改打低階ATP 250日內瓦站「找手感」

這一切透露出:他不再是過去那個把每一站當冠軍在打的無敵天王。現在的他更像在找最後的節奏、最後的能量,為法網與溫網做最終衝刺。

「這是一種我過去20年職業生涯未曾有過的感覺。」——Djokovic

若無意外,溫網會是他全力衝擊紀錄的主舞台,也是他過去最成功的大滿貫之一(已拿7冠)。

Murray:不想當教練,卻意外成為大家想要的教練

Murray本來沒打算走上教練這條路,但與Djokovic的合作似乎開啟了外界對他教練潛力的高度興趣。

英國網壇內部甚至希望他能擔任:

- 英國戴維斯盃隊長:領導戰略而非執教技術,符合他擅長的比賽判讀

- Jack Draper 類型的「超級顧問」:與現任教練並行,提供戰略支援與心理建議

Murray自己也說:「我對戰術與心理有很深刻的理解,但在技術教學與週期安排上還有許多要學。」

除此之外,他未來也可能會:

- 出任BBC或Wimbledon轉播團隊(2018年曾試水溫)

- 參與公益與選手權益組織(他長期支持WTA與平權運動)

目前已知他即將展開四場劇院訪談巡演,以輕鬆語氣談生涯與人生轉換,顯示他暫時不急於重返球場教練席,但也不排斥未來再試一次。

兩人交會之後,反而更清楚自己該往哪走

這段合作結束後,Murray不急著再教人,Djokovic也不再倚賴外部刺激重拾勝利——他們都明白,這段經驗讓彼此更認清了自己在「退場通道」的腳步聲。

- Murray知道自己適合什麼類型的教練角色

- Djokovic則必須重新定義「現在的自己」與「還能做到的目標」

這段合作,或許是兩位巨星共同走入職涯最後篇章的序曲。

一段短暫的合作,一場深刻的交會

在現代網球史上,Novak Djokovic 和 Andy Murray 的名字永遠寫在同一頁上。他們是對手,是同輩,是彼此進化的參照對象。如今,在退役與後巔峰的十字路口,他們又短暫地成為彼此的新角色:一人是戰術顧問,一人是求突破的選手。

這段教練合作,最終沒有帶來冠軍、沒有創造歷史,也沒有成為長久的轉型模板。但它卻像是一場實驗,一次同行者間的理解練習。

「不是每段合作都有Happy Ending,但每段合作都可能改變人。」

對Murray而言,這段經歷讓他重新認識了自己退休後可能扮演的角色;

對Djokovic來說,則是一個提醒——即便你是歷史最佳,也可能必須重新定義什麼叫成功。

後Big Three時代,傳奇該怎麼轉身?

當Federer已完全告別、Nadal處於最終篇章、Djokovic仍在衝擊25冠,Big Three的「後時代問題」愈來愈明顯:

- 他們該如何將經驗轉化為對下一代的養分?

- 他們是否適合成為教練、顧問、隊長、評論員,甚至球員代表?

- 在離開主場中心舞台後,他們是否能享受觀眾席的視角?

這些問題,都沒有標準答案。但Murray這六個月的經歷,正是一個可貴的探索樣本——誠實、不完美,但真實。

其他熱門搜尋